明治のスタジオ写真に見る”近代”のはじまり

- esfahanchaihane

- 2025年8月5日

- 読了時間: 3分

湿板写真が映し出した「時代のまなざし」

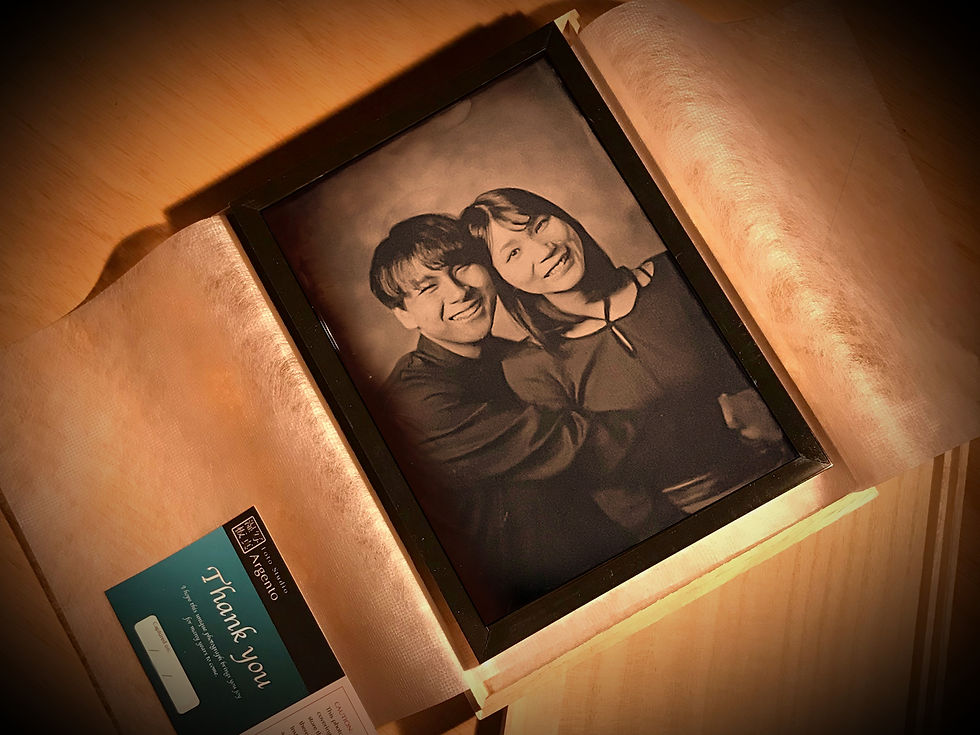

先日、古いガラス写真を手に入れました。桐箱に入った一枚のガラス写真で、撮影は明治十三年です。写っているのは、和装の若い男女ふたり。頭巾をかぶった女性がどこか気になって、購入しました。

小さな写真の中にある、違和感

実物のガラス写真は、おそらく手札判(約8×10cm)ほどの小さなサイズです。肉眼では見落としてしまいそうな細部も、スキャンして明るさを調整すると、いろいろと浮かび上がってきました。

画像をじっくり眺めるといくつもの興味深い点が目に入りました。

たとえば、男性は白い鼻緒の履物を履き、傘を手にして写っています。そして、この写真を特徴付けるは女性の頭巾です。また帯まわりには何か小さな装身具が下がっていて、二人の間の台にはタータンチェック柄の布がかけられ、今もよく見る観葉植物が飾られています。

いろいろと和洋折衷という感じがします。

モダンと伝統の狭間で

まず目に飛び込んでくるのが、女性の頭巾です。

これは江戸から明治初期にかけて流行した御高祖頭巾(おこそずきん)と呼ばれるもので、防寒や顔隠しのために使われていたようです。明治初期は、和装から洋装へと人々の装いが変わっていく過渡期で、社会や価値観も急速に揺れ動いていました。そうした中で御高祖頭巾を身に着けるのは、伝統的な価値観を大切にする気持ちの表れだったのかもしれません。

一方で、帯には扇子とともに、西洋風の小物入れもあえて見えるように留められています。当時の流行を意識した装いだったのでしょうか。それはまさに、「写される」という特別な機会にふさわしい姿だったのかもしれません。

男性に目を移すと、まず目に入るのが洋傘です。

当時の洋傘は非常に高価で、持っていること自体がひとつのステータスだったようです。実用品であると同時に、近代性や西洋的なライフスタイルを象徴する“道具”だったのだろうと思います。さらに白い鼻緒の履物も、同様に“上等なもの”としての意味を持っていたのだと考えられます。

そして中央の台には、舶来と思われるタータンチェックの布。その上に置かれているのは、オリヅルランのような洋風の観葉植物です。

明治初期のスタジオ写真でよく見られるのは、盆栽や花瓶でした。しかしこの写真では、どこか洋風の雰囲気を意識した演出がうかがえます。

女性はその台に手を添えてるようにも見え、撮影中じっと動かずにいた様子もうかがえます。

写されることの“意味”とは?

明治のスタジオ写真は、単なる記念ではなかったのでしょう。そこには、その人の生活レベルや価値観、さらには“どんなふうに見られたいか”という明確な意図が込められているように感じられます。

当時のふたりが、145年後の現代に語られるとは想像していなかったかもしれません。

だからこそ今、「現代において“写される”とはどういうことか」、「写真はどのように時代性を映し出すのか」を、改めて考えてみたくなります。

湿板写真の技法について → 湿板写真とは

湿板についてもっと知る → 湿板Journal(blog)

実際の作品を見る → ギャラリー

撮影や体験をしてみたい → 料金/ワークショップ